INDEX

おすすめ記事

-

新卒採用が事務所成長のカギ!活躍する新卒の共通点【めざせ!TAX MASTER#33】

-

大手会計事務所を徹底解説!仕事内容から年収実態までご紹介

-

フリーランス新法とは?税理士が今すぐ知るべきポイントまとめ

-

2025年最新!税理士の確定申告費用相場と注意点を徹底解説

-

【令和7年度(2025年度)税制改正】要注意!11月30日以前の準確定申告、改正適用には更正の請求が必要

公開日:2025/06/09

最終更新日:2025/07/25

INDEX

2025年1月に再び就任したトランプ米大統領による一連の関税政策が、世界経済に大きな波紋を広げています。特に日本に対しては、4月に発表された「相互関税」により24%という高関税が発動され、その後の交渉を経て、2025年7月22日に日米間で合意が成立し、関税率は一律15%に引き下げられました。この関税により、多くの日本企業に直接的かつ深刻な影響が及ぶと見られています。

税理士として、顧問先に対してこのような外部環境の変化をどう読み解き、どのようなアドバイスを提供すべきか。本記事では、関税政策の概要から企業財務・税務への影響、実務上の会計処理、税務対応、さらには戦略的な提案まで、税理士に求められる視点を解説します。

働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。

⇒無料で会員登録して雑誌を見る

1. トランプ関税政策の全体像と最新動向

1-1 段階的に導入された関税措置

2025年のトランプ再登板後、米国政府は短期間で次々と関税政策を打ち出しました。以下はその代表的なタイムラインです:

・2月4日:中国への追加関税(+10%)

・3月4日:カナダ・メキシコへの25%関税、中国は合計20%へ

・3月12日:鉄鋼・アルミ製品に25%関税

・4月3日:輸入自動車に25%関税

・4月5日:全世界向け相互関税(基本10%)

・4月9日:日本への相互関税累計24%に引上げ

・7月23日:日米関税協議にて合意。米国は日本からの輸入品に対する関税率を一律15%に設定。自動車・部品の関税も累計15%に引下げ

1-2 日本への15%関税の背景(2025年7月時点)

アメリカ政府(トランプ政権)は「貿易赤字の是正」と「アメリカ・ファースト」政策の一環として、相互関税制度を導入。これは、各国が米国製品に課している関税・非関税障壁を独自に試算し、その約半分の税率を米国側が課すという手法です。

日本に対しては、米国側が「実質的な障壁率」を46%と算定し、その半分である23%の相互関税が2025年4月9日に発動されました。その後、交渉を経て、2025年7月22日に日米間で合意が成立し、関税率は一律15%に引き下げられました

この15%関税は、日本の実効関税率(約3.9%)と比べても依然として高水準であり、以下のような批判が続いています:

・「根拠が不透明で恣意的すぎる」

・「実態を反映していない一方的な試算」

・「交渉カードとしての関税であり、経済合理性に欠ける」

また、自動車・部品に対する追加関税も25%から12.5%に半減され、基本関税2.5%と合わせて計15%となりました。これは日本の主力輸出産業への打撃を一定程度緩和するものの、依然として価格競争力への影響は懸念されています。

2. 日本企業への具体的影響

トランプ政権による関税政策は、日本経済にとって「一部の輸出企業の問題」にとどまらず、産業構造全体に波及する深刻な影響を及ぼします。この章では、影響の種類を「直接的影響」と「間接的影響」の二つに分けて整理します。

2-1 対米輸出企業への直接的影響

輸出額と業種別の依存度

2024年の統計によると、日本の対米輸出総額は21.3兆円に達し、日本全体の輸出額(約107兆円)の19.9%を占めています。つまり、日本の輸出の約5分の1は米国向けという構造です。

特に影響が大きい業界

| 業種 | 米国向け輸出額 | 主な品目例 |

| 輸送用機器 | 7.7兆円 | 自動車、自動車部品 |

| 一般機械 | 4.9兆円 | 建設機械、原動機、半導体製造装置 |

| 電気機器 | 2.9兆円 | 半導体、電力制御機器、電子測定器 |

これらの産業は「関税率が15%」となることで次のようなリスクを抱えます:

・利益率の大幅な低下:関税負担は売上原価に転嫁され、採算悪化

・価格競争力の喪失:現地メーカーや韓国・中国企業にシェアを奪われるリスク

・現地法人の収益圧迫:完成品を米国へ輸出する日本法人や米国子会社が大きな影響を受ける

試算による経済影響

大和総研の分析では、関税政策のフルインパクトにより、日本の実質GDPが最大で▲1.4%下押しされる可能性があると指摘されています。これは、1年間に約7~8兆円規模の経済的損失に相当します。

2-2 サプライチェーンへの波及的影響

関税の直接的な対象となるのは対米輸出ですが、日本国内の多くの企業が間接的にその影響を受けます。

① 関連企業の売上減少

・自動車メーカーに部品を納める中小企業

・半導体装置に使われる精密部品製造業者

・輸出用製品の包装・物流業者

これらの企業は輸出企業の生産調整に連動して売上が減少します。

② 国内生産拠点の見直し

・米国での関税回避のため、企業はメキシコ・カナダなどへの生産移転を検討

・国内の工場が縮小または閉鎖される可能性も

これにより、地方の雇用・投資にも影響が出る可能性があります。

③ 為替リスクと金融市場への影響

関税が日本の輸出にネガティブインパクトを与えると市場が認識した場合、安全資産として円が買われ、円高が進行します。これにより:

・輸出採算のさらなる悪化

・外貨建て債務を抱える企業の財務悪化

・株価下落 → 資金調達環境の悪化

という連鎖が起こりうるため、財務戦略の再構築が急務です。

2-3 地域別・規模別のインパクト差

| 分類 | 特徴と影響例 |

| 中小企業 | 大企業に部品供給しているが、価格転嫁力が弱いため関税コストを吸収せざるを得ず、収益悪化に直結 |

| 地方企業 | 地方に集中している製造拠点が対象となるケースが多く、地域経済全体への波及が懸念される |

| グローバル企業 | グローバルでの工場再配置や現地生産で対応可能だが、税務・通関コストが複雑化し、管理コスト増大 |

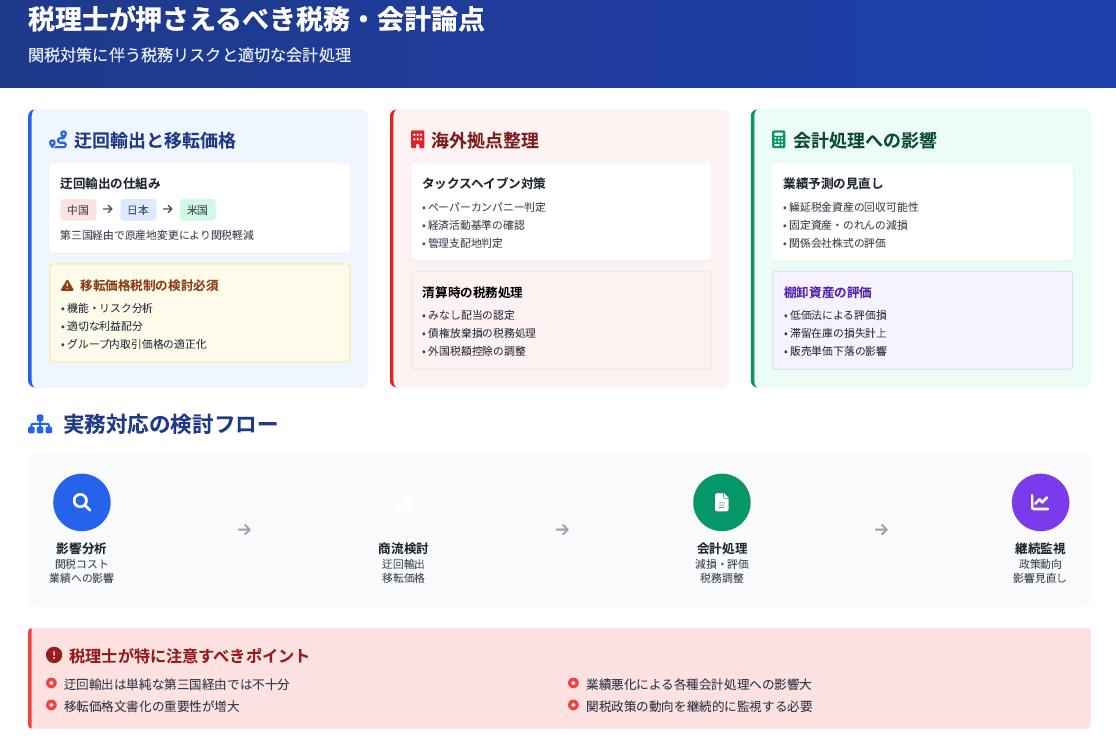

3. 税務上の留意点

関税の増加は「仕入コストの上昇」にとどまらず、移転価格税制・税効果会計・消費税・関税評価の各分野に広く影響します。特に海外子会社・グループ企業を持つ大企業や輸出入を行う中堅企業にとっては、国際課税への理解と対応が不可欠です。

3-1 移転価格税制への影響

背景

関税の増加により、製品単価の設定やグループ内取引価格の見直しが必要となります。特に関税回避を目的とした不適切な価格設定は、税務調査で否認されるリスクがあります。

留意ポイント

| 項目 | 内容 |

| 独立企業間価格(ALP)の妥当性 | ・関税負担を加味しても、価格が第三者間取引と整合するか ・関税分を価格に上乗せした合理的な理由があるか |

| 比較対象取引の関税条件の考慮 | ・比較対象企業も関税を負担しているか(負担が異なると比較困難) |

| 機能・リスク分担の再評価 | ・関税リスクをどの法人が負担しているか ・物流や在庫保有の機能が再編された場合のTPリスク |

実務アクション

・価格見直し時の文書化(商業上の理由説明・経済的分析)

・APA(事前確認制度)の検討:安定的な価格政策維持のため

3-2 税効果会計への影響

関税の引き上げは、企業収益にマイナス影響を及ぼすため、税効果会計上の繰延税金資産の回収可能性に注意が必要です。

留意ポイント

| 項目 | 内容 |

| 繰延税金資産の回収可能性評価 | ・将来の課税所得の見積が下方修正される可能性 ・一定の営業赤字が予想される場合は「評価性引当金」の見直しが必要 |

| 一時差異の発生状況の整理 | ・関税コストを費用とした評価減と、税務上否認されるケースの把握 |

| 税率の見直し | ・海外子会社の実効税率が変動した場合、連結ベースの実効税率へも影響 |

実務アクション

・回収可能性評価シートの更新

・税務申告用別表4・5(1)の繰延項目再検討

・会計監査人との共有と説明

3-3 消費税における関税の取扱い

関税と消費税の関係

・輸入時に課される消費税(輸入消費税)は、関税を含む価格が課税標準

・関税の増加 → 輸入消費税も自動的に増加

仕訳例(関税込みの仕入時)

(借方)仕入高 100,000円

(借方)仮払消費税 10,000円

(貸方)現金預金 110,000円

留意ポイント

| 項目 | 内容 |

| 仕入税額控除の適正性 | ・輸入許可証(通関書類)に基づき、仮払消費税を正確に把握・控除 |

| 期ズレの管理 | ・物品の到着・通関日と請求日が異なる場合、計上時期を誤るリスクあり |

| 免税事業者との区分 | ・輸出戻し税(輸出免税)などとの整合性確認が必要 |

3-4 関税評価額の税関上のリスク

税務署だけでなく、「税関」も独自の審査権限を有しており、インボイス価格と市場価格の乖離が大きい場合、関税評価額を修正されることもあります。

留意点

・関税法第4条の「取引価格主義」

◦通常の取引価格をベースに課税標準を算定

◦関係会社間取引(関連者間価格)は「移転価格」問題と連動することも

・税関による事後調査

◦輸出入価格が恣意的であると判断されると、数年さかのぼって追徴

実務対策

・関税評価申告書(CIF価格等)の正確な作成

・関係会社間取引の価格証明資料(契約書・価格算定根拠)の保管

4. 税理士が果たすべき役割

関税政策の急変は、顧問先企業にとって「経営の死活問題」となり得ます。その中で税理士には、単なる税務処理の専門家ではなく、企業の持続的成長を支える“戦略パートナー”としての役割が強く求められます。

4-1 財務・会計面でのサポート

① 関税の影響度分析

顧問先に以下の分析支援を提供します:

| 項目 | 内容 |

| 損益への影響 | 関税引き上げによる原価増加・粗利率低下のシミュレーション |

| キャッシュフロー分析 | 関税支払タイミングと資金繰りへの影響予測 |

| 財務指標の再評価 | ROA、ROE、自己資本比率等の指標への影響を定量化 |

特に中小企業では「どこにどのくらい影響があるのか分からない」という経営者が多いため、定量化・可視化された資料の提供が価値を生みます。

② 会計処理の適正化指導

・関税の仕入高組込み処理(仕訳指導、勘定科目の明確化)

・棚卸資産評価の見直し支援(低価法対応)

・減損リスクの評価フレーム提供

・長期契約会計(進行基準)の原価見積更新支援

③ 税効果会計への対応

・評価性引当金の再検討支援

・税効果仕訳の影響試算

・財務諸表注記のアドバイス(会計監査対応含む)

4-2 税務戦略・リスク管理の支援

① 移転価格戦略の構築

・移転価格文書(ローカルファイル・マスターファイル)の見直し

・関税上乗せ後の価格調整の合理性検討

・APA(事前確認制度)の申請支援

・海外子会社間取引の税務ストラクチャー再構築

② 税務リスクマネジメント

・関税回避行為に該当するリスクの診断(税務・税関両面)

・修正申告の要否検討

・税務調査・税関調査に備えた証憑整理(契約書・価格設定根拠等)

③ 消費税へのアドバイス

・輸入消費税の適正控除確認

・輸出免税取引との整合性チェック

・輸入期ズレ処理の防止指導

4-3 経営戦略における伴走支援

① 中期経営計画の再策定支援

| 項目 | 内容 |

| 事業ポートフォリオ見直し | 対米依存度が高い事業・地域のリスク評価 |

| 原価構造の再設計 | 関税分を吸収できる収益体制への転換支援 |

| 利益計画と資金繰り | 税引後利益・キャッシュフローの新試算に基づいた計画づくり |

税理士が「数字に基づいたリアリティあるプラン策定」を支援することで、顧問先の信頼は格段に向上します。

② 投資判断・M&A等の助言

・米国市場への依存度を下げるための海外投資の分散戦略

・関税対策としての現地法人・第三国法人の設立検討

・サプライチェーンの再構築に伴うM&A・事業再編の税務支援

③ 政府支援制度の活用助言

・経産省・JETRO・商工会議所の相談窓口案内

・貿易保険や信用補完制度の紹介

・中小企業庁の関税影響対策補助金の活用支援

働きがいのある会計事務所特選

ミツプロ会員は会計事務所勤務に役立つ限定コンテンツをいつでも閲覧できます。

⇒無料で会員登録して雑誌を見る

まとめ

この記事がお役に立てば幸いです。

(情報は2025年7月25日時点のものです。政策の最新情報は関係省庁・専門機関の発表をご確認ください)

平川 文菜(ねこころ)